Andreasstraße kompakt

Gabi

Die Unterschriftensammlung wird Berlin nicht erreichen, die Staatssicherheit hat von der Aktion Wind bekommen. Sie findet in Gabis Wohnung die Liste sowie weiteres "belastendes Material", z. B. Kassettenmitschnitte von Biermanns Konzerten im Westfernsehen.

Es wird alles beschlagnahmt, was auch nur ansatzweise nach Westen riecht. Noch in der gleichen Nacht werden sie und ihr Mann vernommen. Ein erster Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Als die Stasi erkennt, dass Gabi nicht klein beigeben wird, erfolgt ihre Verhaftung. Allerdings nicht wegen ihrer direkten Beteiligung an der Unterschriftenaktion.

Der Vorwurf gegen Gabi lautet: “Staatsverleumdung”. Sie soll sich am Arbeitsplatz abfällig über den staatlichen Umgang mit Biermann geäußert haben. Nicht einmal eine anständige Anklage, denkt sich Gabi.

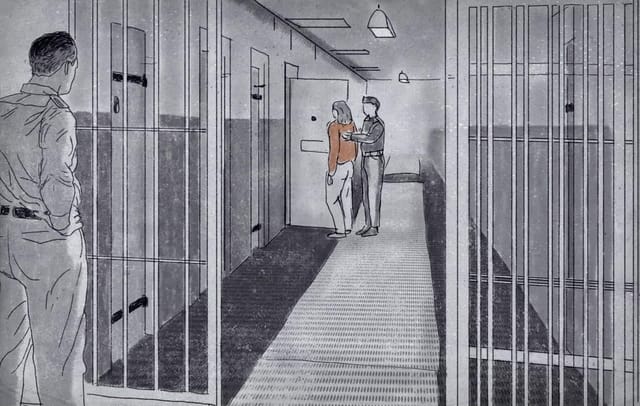

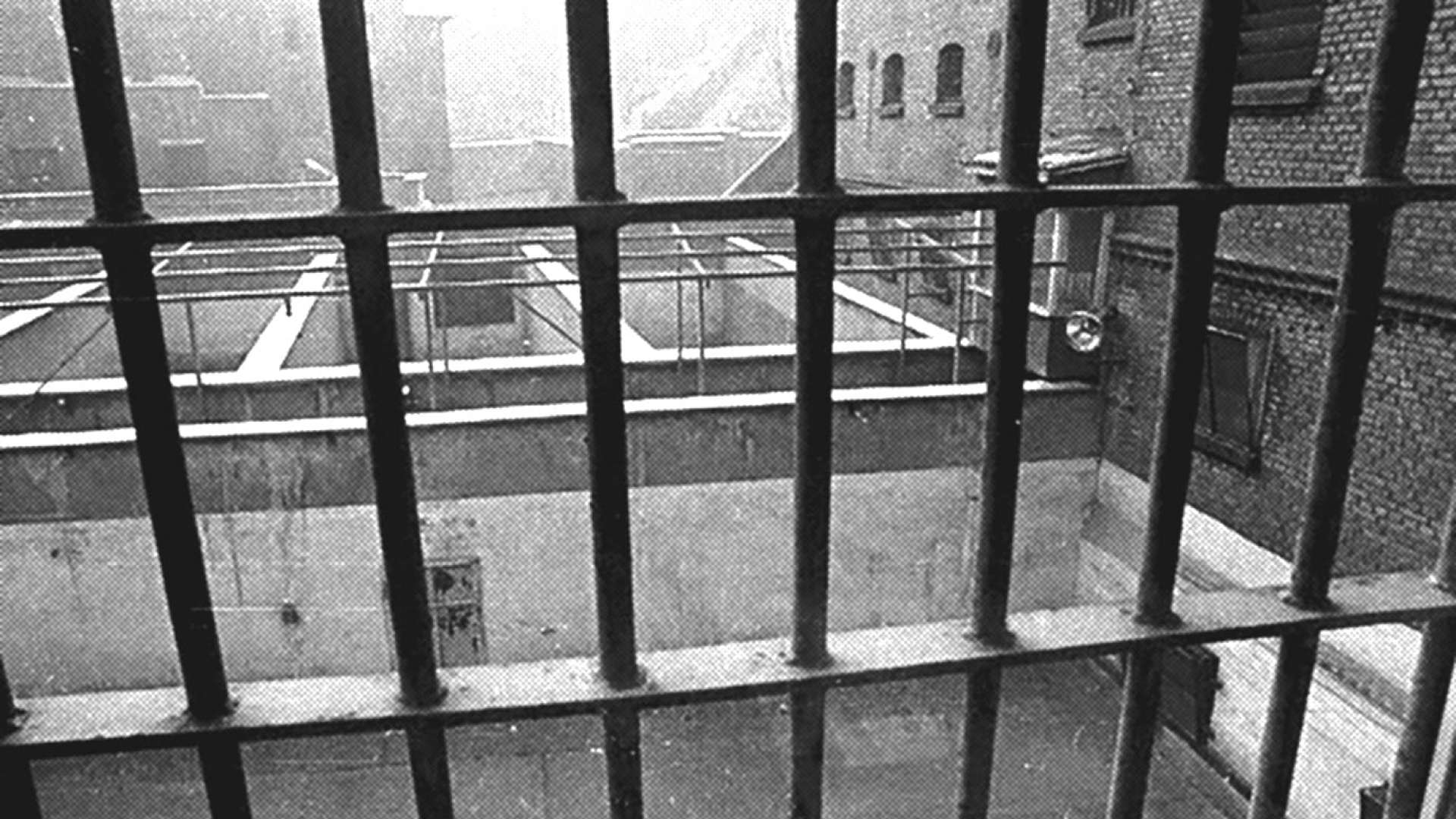

Sie kommt in U-Haft in die Andreasstraße, Einzelhaft. Die erste Nacht setzt ihr besonders zu, sie hat Suizidgedanken. Dann der nächste Morgen: Gabi lebt, sie hat es nicht getan. Doch ihre Situation ist unverändert. Sie beschließt, in den Hungerstreik zu gehen, wird schwer krank. Nach fünf Monaten U-Haft bekommt sie endlich ihren Prozess.

Das Gericht verurteilt Gabi zu einem Jahr Haft in Hoheneck, dem zentralen und gefürchteten Frauengefängnis der DDR. Hier sitzen NS-Verbrecherinnen und Kindsmörderinnen neben politischen Häftlingen ein.

Insgesamt 17 Monate dauert ihre traumatische Haftzeit. Auch nach der Freilassung bleibt Gabi im Visier der Stasi. Insgesamt vier Operative Vorgänge führt die Staatssicherheit gegen sie.

Doch sie macht unbeirrt weiter, schreibt für Untergrundzeitschriften, leitet in Erfurt die alternative “Galerie im Flur” und wird Mitbegründerin der Gruppe “Frauen für Veränderung”. Die “Nervensäge” Biermann mag die SED losgeworden sein - auf “Nervensägen” wie Gabi hatte sie keine rechte Antwort.

Alexander

In den Monaten vor den Abiprüfungen kurbeln Alex und sein Freundeskreis ihre Aktivitäten runter, sie wollen ihren Schulabschluss nicht gefährden. Dann der 1. Juli 1983. Die Prüfungen sind vorbei, eine Mischung aus Erleichterung und Erwartungen liegt in der warmen Sommerluft. Jemand aus der Schülerschaft soll während der Abifeier die Abschlussrede halten. Es kommt eigentlich nur eine Person in Frage.

Die Rede schlägt ein. Die Schülerschaft tobt, selbst Teile der Elternschaft klatschen Beifall, und das, obwohl Alex in seiner Rede kritische Worte für sie findet. Der Schulleiter ist entsetzt, informiert die Stasi, die aber auch nichts mehr ausrichten kann. Was gesagt wurde, ist gesagt. Weimar ist klein, man kennt sich. Die Rede wird schnell zum Stadtgespräch.

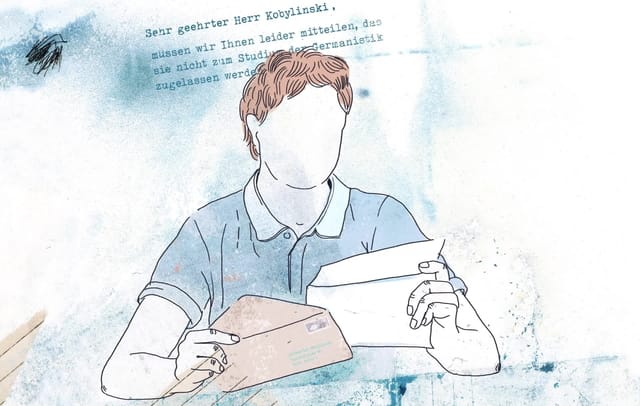

Die Folgen der Rede machen sich alsbald auch für Alex bemerkbar: Er bekommt den erhofften Studienplatz für Germanistik nicht und arbeitet vorübergehend in einer Uhrenfabrik und als Museumsaufsicht.

Sein politisches Engagement setzt er dennoch unbeirrt fort, ist Teil der Friedensbewegung "Schwerter zu Pflugscharen". Die Gruppe prangert unermüdlich die widersprüchliche Friedens- und Umweltpolitik und die Einparteienherrschaft der SED an. Für die bevorstehenden Wahlen im Mai 1985 plant sie eine ganz besondere Aktion.

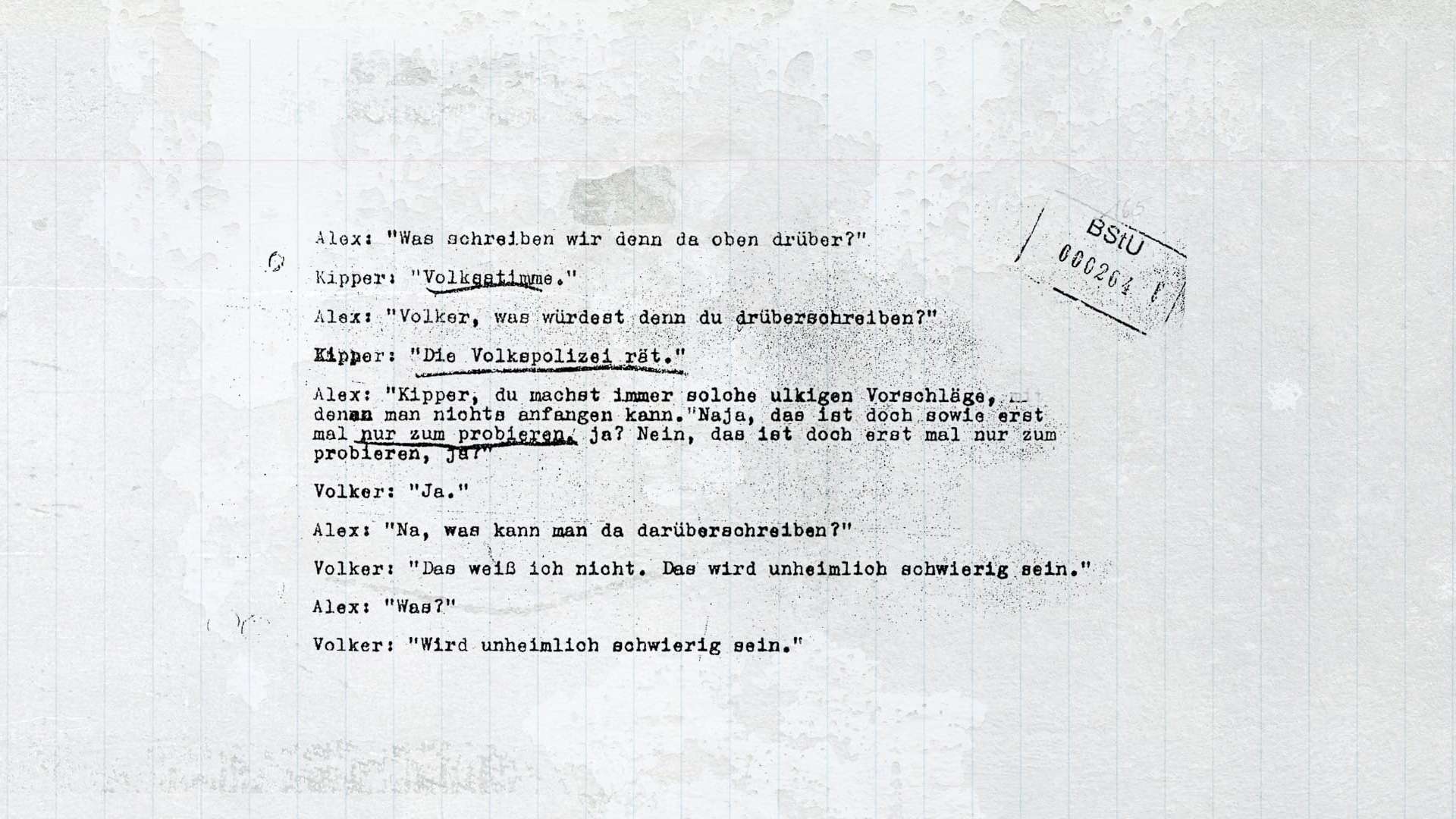

In langen Nächten wird in Volkers Wohnung über passende Formulierungen gestritten und darüber debattiert, ob die Flugblätter besser in Zugabteilen, Briefkästen oder Telefonzellen ausgelegt werden sollen. Was die Freunde nicht wissen: Die Wohnung ist verwanzt, die Nachbarin auf der Etage ist IM, betritt insgeheim die Wohnung und berichtet der Stasi über die dort ausliegenden Flugblätter. Es dauert nicht lange, und die Gruppe wird festgenommen.

Alex, Volker und zwei weitere Freunde kommen in die Erfurter Andreasstraße in U-Haft. Obwohl sich alle vier auf derselben Etage befinden, werden sie sich erstmalig zum Prozess wiedersehen. Die harten Vernehmungen setzen ihnen zu, doch die Freunde bleiben schweigsam. Einer für alle, alle für einen, so ihre Devise. Insbesondere Alex geht dem diensthabenden Personal mit seinen Forderungen beharrlich auf die Nerven.

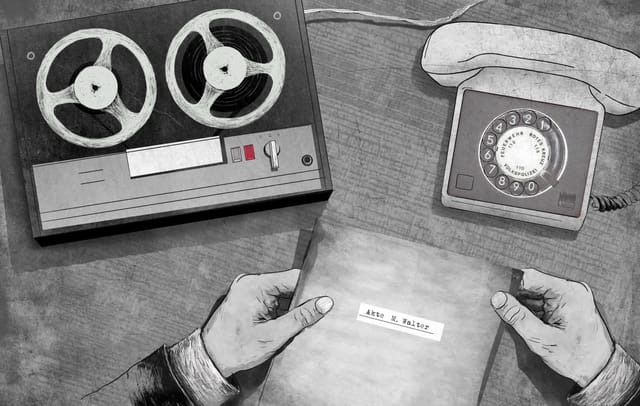

Der Verhörraum

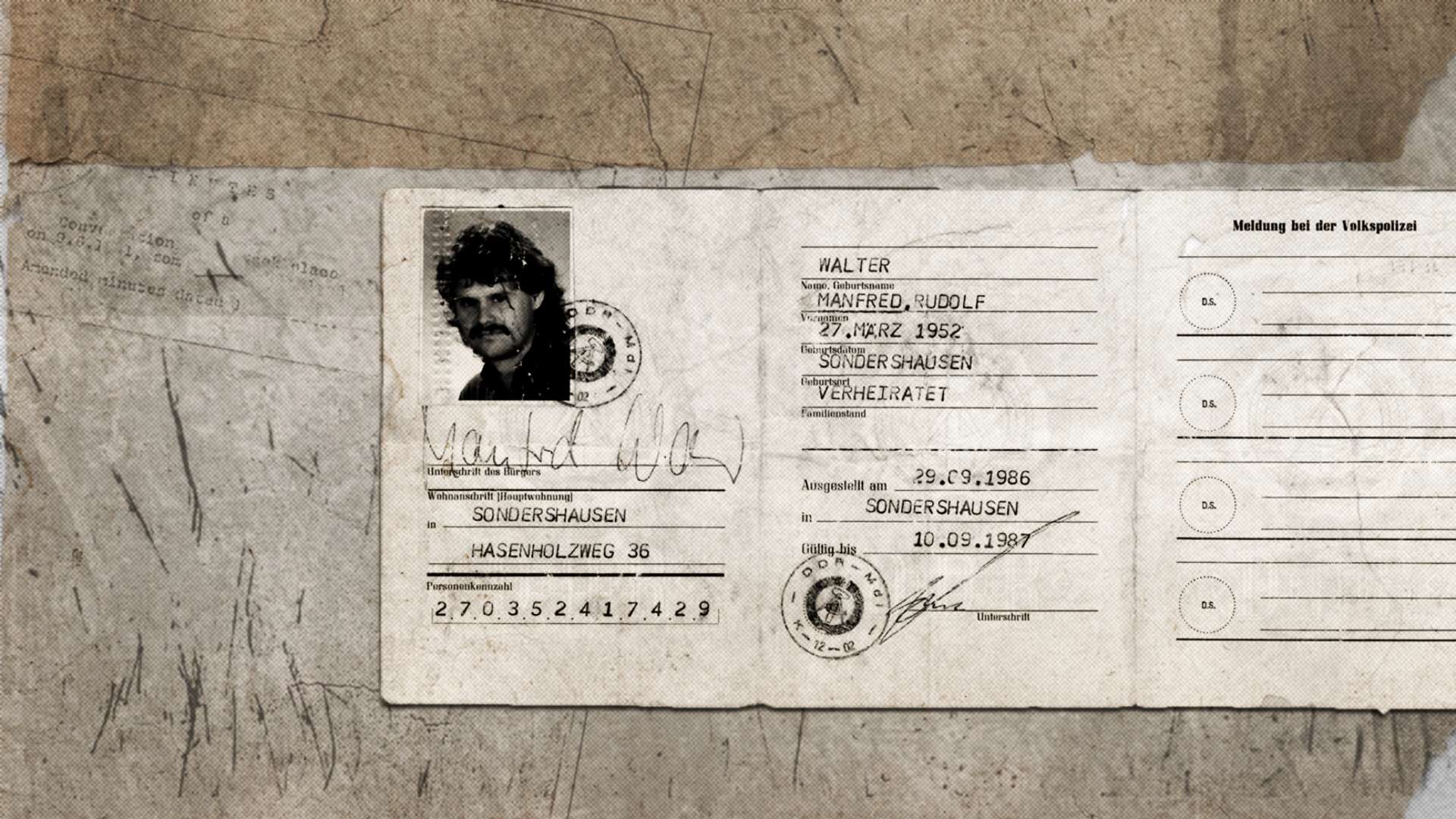

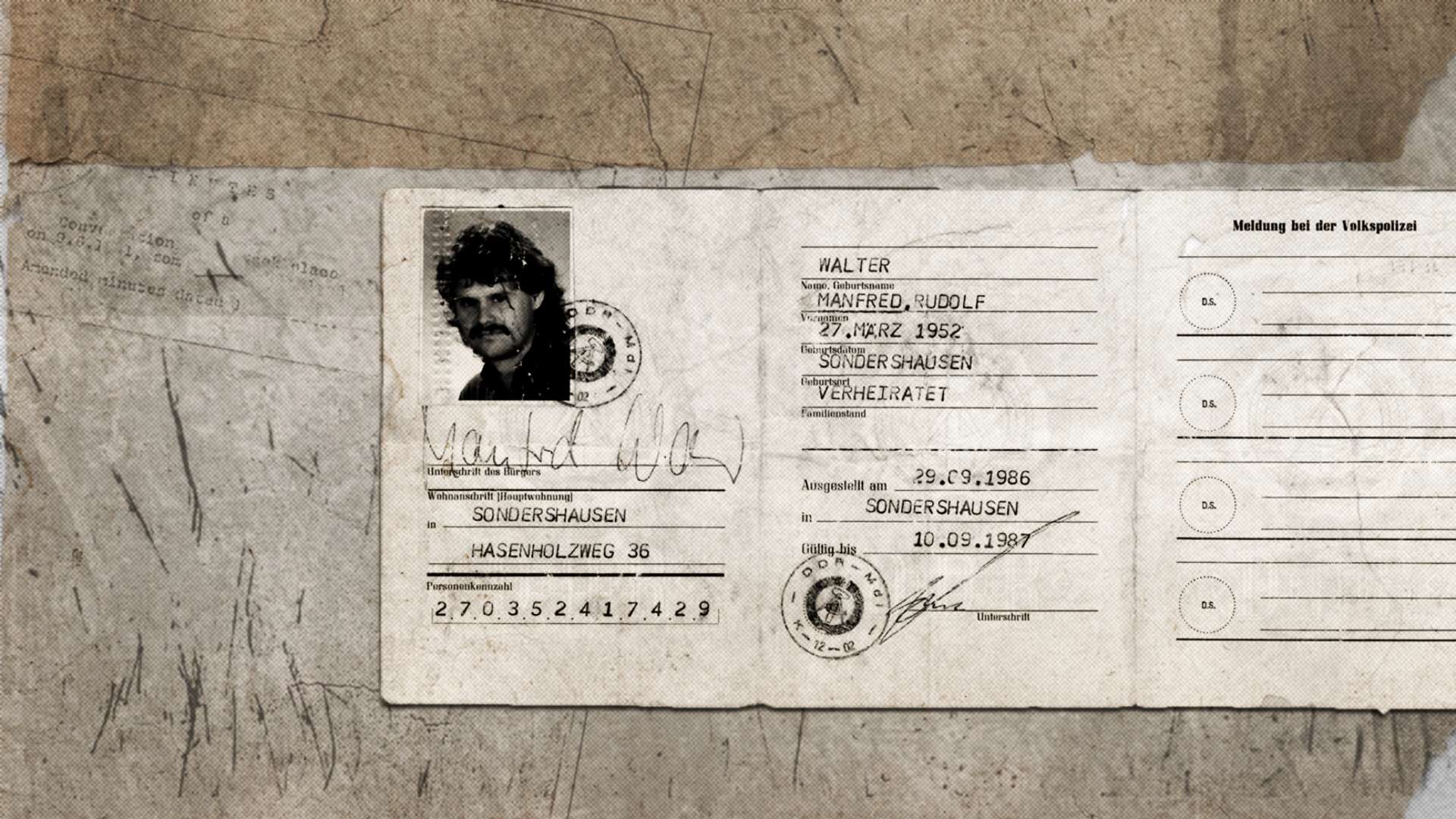

Wem es in der DDR nicht passt, der soll doch gehen. "Dann mach doch rüber!“, so der geflügelte Satz. So einfach ist es aber nicht, das weiß auch Manfred Walter. Ewigkeiten warten er und seine Familie darauf, dass ihrem Antrag auf Ausreise stattgegeben wird. Doch die Behörden halten ihn hin, er erhält keine Antwort. Er gilt von nun an als politisch unzuverlässig und darf deshalb nur noch einen vorläufigen Personalausweis besitzen.

Manfred Walter ist gläubiger Christ. Doch den Glauben an die DDR hat er längst verloren. Er stellt zusammen mit befreundeten Familien einen Ausreiseantrag. Jetzt nehmen ihn zwei geschulte Vernehmer der Staatssicherheit in die Mangel. Manfred Walter hat sich mental auf die Situation eingestellt. Doch der Druck nimmt im Verlauf des Verhörs immer mehr zu...

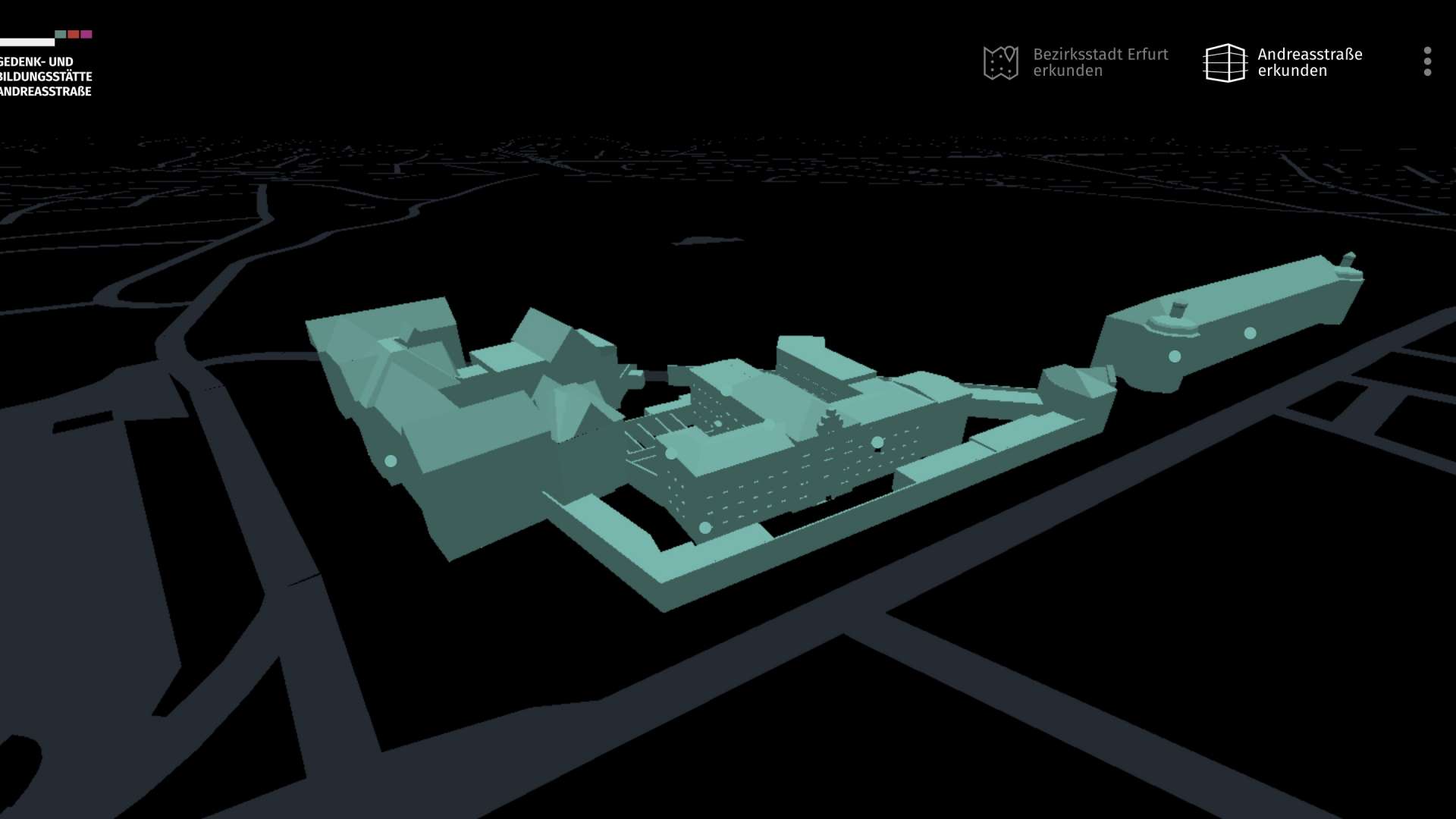

Das Areal Andreasstraße liegt mitten in der Erfurter Altstadt, direkt am Domplatz. Zu DDR-Zeiten soll sich Erfurt in eine moderne Bezirksstadt verwandeln.

Die Punkthochhäuser

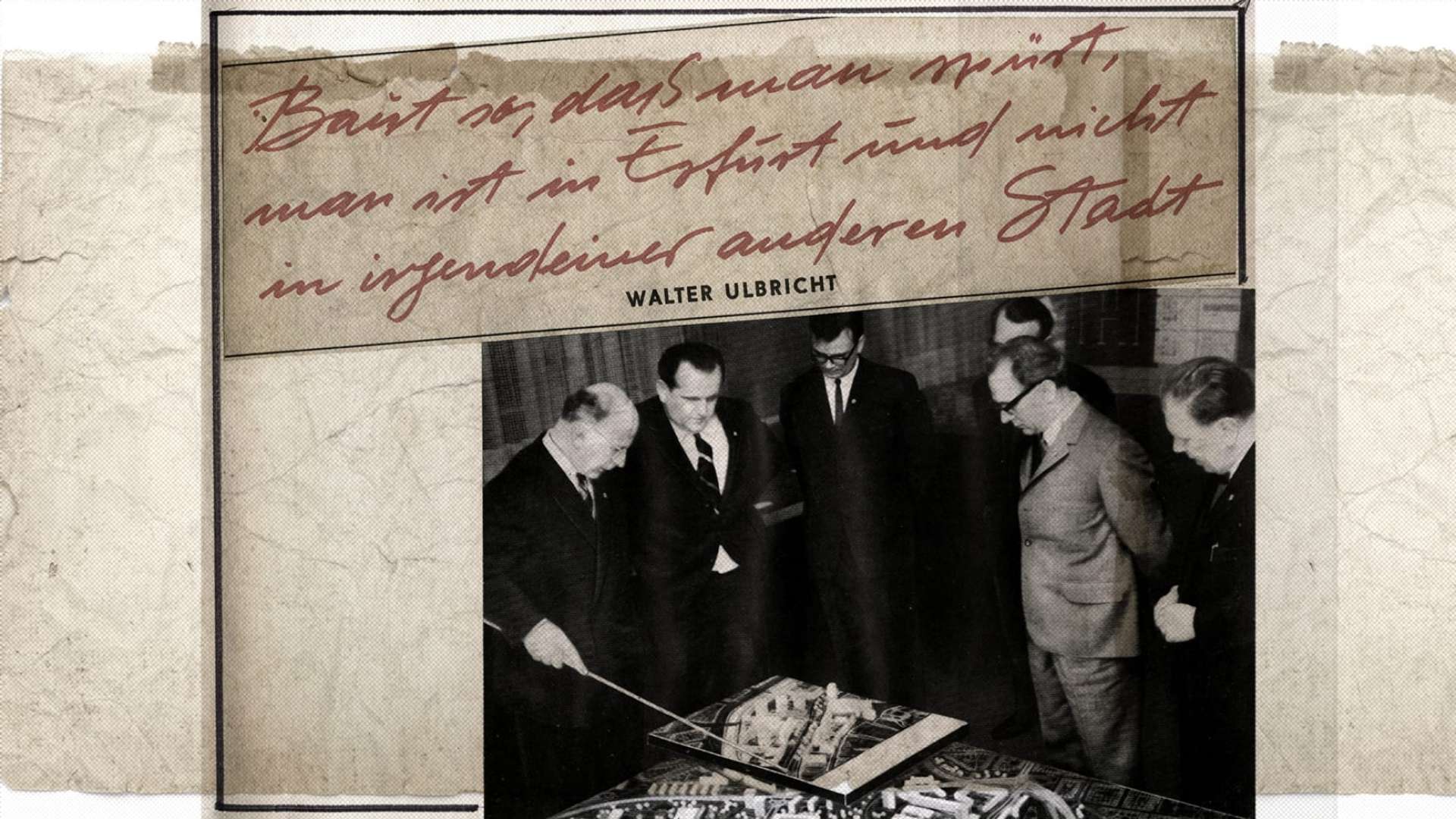

Erfurt, das ist Geschichte pur! Während nach 1945 so manche zerstörte Stadt nach sozialistischem Vorbild neu errichtet wird, ist die Erfurter Altstadt weitestgehend erhalten geblieben. Eine Herausforderung für die Stadtplaner, die das mittelalterliche Architekturerbe mitdenken müssen. “Baut so (...), dass man spürt, es ist Erfurt und nicht irgendeine andere Stadt”, lautet die Anordnung vom SED-Chef Walter Ulbricht.

Seit 1910 gilt in Erfurt ein Ortsstatut, dass die “Straßen- und Platzbilder” vor “Verunstaltung” schützen soll. Und dennoch kommt es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einschneidenden Veränderungen im Stadtbild. Wie in der restlichen DDR fehlt es auch hier an Wohnraum. In den 1960ern werden entlang der Ringstraße ganze Bereiche der äußeren Altstadt abgerissen, um Platz für neue Wohnungsbauprojekte zu schaffen.

Dass die Zeichen dabei auf Fortschritt stehen, macht 1964 die Umbenennung der Ringstraße in Juri-Gagarin-Ring deutlich. Der sowjetische Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin ist der erste Mensch im Weltall. Der Held der Sowjetunion wird weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus und vor allem in den sozialistischen Staaten verehrt.

Genau hier, am Juri-Gagarin-Ring 127 a-c, soll der Plattenbautyp PH 16 die sozialistischen Zukunftsvisionen Wirklichkeit werden lassen. Hinter der Formel verbirgt sich die Abkürzung für Punkthochhaus, die 16 steht für die Anzahl der Geschosse. Drei Stück an der Zahl entstehen ab 1969 inmitten der Erfurter Innenstadt, weitere im Stadtgebiet folgen.

Doch manche Menschen wünschen sich ein ganz anderes Leben in der DDR und möchten darüber auch frei entscheiden.

Die Lorenzkirche

Ab 1978 erreicht die Gesellschaft in der DDR eine neue Stufe der Militarisierung. Neben Mathematik und Deutsch findet sich nun auch das Pflichtfach Wehrkundeunterricht auf dem Stundenplan. Vom Handgranatenwurf über Marschieren in Schutzmontur bis hin zu Schießübungen sollen Schüler*innen der 9. und 10. Klasse militärisch geschult werden.

Doch die Einführung des Wehrkundeunterrichts stößt insbesondere bei vielen Müttern auf Widerstand, auch in Erfurt. Sie verfassen Beschwerden an das Ministerium für Volksbildung, ohne Erfolg. Aufgeben wollen sie aber nicht. In der Lorenzkirchengemeinde finden die Frauen einen wertvollen Verbündeten.

Matthias ist ausgebildeter Jugenddiakon, 1986 wird er Stadtjugendwart in Erfurt und aktiver Teil der Friedensgebete. Als kirchlicher Mitarbeiter ist er erprobt im Umgang mit dem Staatsapparat der DDR, weiß aus erster Hand um die Schutzfunktion der Kirche. Bereits zuvor hat er junge Männer bei ihrer Entscheidung, den Wehrdienst zu verweigern, unterstützend beraten.

Die Friedensgebete finden im Geist der Ökumene statt: Alle sind willkommen, egal welcher Konfession sie angehören oder ob sie Atheisten sind. Auch wenn zunächst nur wenige kommen, ist es die Entschlossenheit der Teilnehmer*innen, die beeindruckt.

Immer mehr Menschen nehmen an den Friedensgebeten teil, 1989 sind die Kirchen voll.

Am 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der DDR-Gründung, versammeln sich 1.600 Menschen in der Kaufmannskirche, anstatt die staatlichen Feierlichkeiten zu besuchen. Zwei Tage später stellt die neugegründete Bürgerbewegung "Neues Forum" sich und ihre Forderungen vor 1.750 Personen in der Predigerkirche vor.

Es ist eine schnelllebige Zeit, viel Raum für Programmatik bleibt nicht. Aber dass sich etwas ändern muss, das ist Barbara und ihren Mitstreiter*innen klar. Am 26. Oktober 1989 ist es soweit. Im Anschluss an die wöchentlich stattfindenden Friedensgebete zieht erstmals ein Protestzug durch die Innenstadt. Ziel ist der Domplatz. Neben Dringlichkeit liegt auch Angst in der Luft. Die Staatsmacht lässt bewaffnete Polizeikräfte in Sichtweite zusammenziehen.

Wie sollen die Demonstrant*innen dieser Übermacht begegnen? Schließlich kommt ihnen die Erleuchtung. Und das wortwörtlich.

Entschlossenheit zeigen, aber nicht unnötig provozieren. Die Kerzen machen es möglich. Auf dem Weg von den Friedensgebeten zum Domplatz wirkt der Protestzug wie ein Magnet, immer mehr Menschen stoßen dazu. “Schließt euch an!” ist das Motto der Stunde.

Einmal am Ziel angekommen, kann Barbara ihren Augen kaum trauen. Auf dem ansonsten dunklen Domplatz erstrahlt an diesem 26. Oktober 1989 ein regelrechtes Lichtermeer.

Während sich die Demonstrant*innen auf dem Domplatz versammeln, werden die Domstufen zur Rednerbühne. Hier formulieren die Erfurter*innen ihre Forderungen: Pressefreiheit, Demokratie und Menschenrechte. Im Januar 1990 wird auch Barbara das Mikrofon in die Hand nehmen. Ihre Botschaft ist so klar wie hoffnungsvoll.

Barbara Sengewald ist eine der Frauen, die am 04. Dezember 1989 die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit in Erfurt besetzt.